穏やかで心地よいリビングルームのデザイン

目次

色が生活空間の気分と健康に与える深い影響

穏やかな雰囲気を創り出すための第一歩としてのベースカラーの選択

アクセントカラーが空間に活力と深みを与える方法

リラクゼーションに対する素材の質感とパターンの増幅効果

カラースキームを最終決定する際のビジュアライゼーションツールの必要性

生活の質に対する自然光の二重強化効果

自然素材から生まれる癒しの環境と生態的価値

機能志向の家具配置の黄金ルール

家具のサイズと空間のスケールをバランスよく調整する微妙な技術

コミュニケーションを促進する円形レイアウトの心理的原則

多機能家具による空間最適化の魔法

目に見えない仕切り技術の空間管理の知恵

全体のコーディネーションにおける視覚的焦点のアンカリング役割

ライフチェンジに適応するためにレイアウトを動的に調整する重要性

暖色の感情を和らげる効果の神経生理学的基盤

緑や自然要素の身体と心の癒しメカニズム

家具選定のエルゴノミクス基準

三層の照明システムによって創出される感情の移行空間

感情的記憶の容器としてのパーソナライズされた配置

空間利用の効率を高めるための機能的ゾーニング

テキスタイルの心理的応用

デザインに穏やかな要素を統合するための体系的な方法論

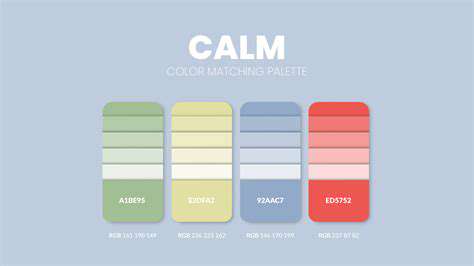

落ち着いたカラーパレットの作成

色彩心理学の深いメカニズム

空間の色調は、その住人の感情調整に神経可塑的な影響を与えます。アメリカカラ―インスティテュートによる追跡研究では、特定の色彩スぺクトラム環境に長時間さらされることで、視覚野に対応する感情記憶回路が形成されることが示されています。例えば、淡い青の環境に長時間いることで、コルチゾールレベルが23%低下することができます。

メインの色調を正式に決定する前に、三日間の色体験テストを実施することが推奨されます。空間の異なる隅に異なるカラースウォッチを置き、異なる時間帯での主観的感情の変化を記録します。この没入型カラーニューサンシング法は、個々の色への反応パターンをより正確に捉えることができます。

ベースカラー選定の方法論

- 朝から夕方までの異なる照明条件による色の再現性の違いを優先する

- 狭い空間では、視覚的拡張効果を生む淡いベージュトーンを使用することをお勧めします

- 天井高が低い空間では、暗い天井の使用に注意する

近代建築の研究では、壁の色と空間の知覚との間に視覚的錯覚の相関関係があることがわかっています。例えば、垂直グラデーションの淡い灰色の壁を使用すると、標準の天井高が15~20センチメートル視覚的に引き上げられることがあります。この手法は、古い家の空間制限を変革するのに特に適しています。

アクセントカラーの新しいアイデア

従来の60-30-10比率の枠組みを突破し、動的に比例したカラーマッチングの概念を導入します。例えば、オープンスペースでは、季節や気分に応じてアクセントカラーの比率を柔軟に調整するために、マグネット装飾パネルやモジュラーソフトファーニッシュを用いた交換可能なカラーモジュールを設置することができます。

最近の神経美学研究によると、非対称なアクセントカラーのレイアウトは脳の快楽中枢を活性化する能力が高いことが示されています。例えば、一つの壁に芸術的なインクスプラッシュデザインを使用し、対応する色調の可動式家具を組み合わせることで、視覚的な流れを生み出すことができます。

素材の質感による感情的共鳴

触覚の記憶は視覚の記憶よりも長く続くことが多いです。微妙な凸状の質感を持つ壁のファブリックを選ぶと、触覚刺激が脳の体性感覚皮質を活性化し、小動物を撫でるのに似た感情を生み出すことができます。異なる素材サンプルを一般的に接触する場所に置いて快適さをテストすることが提案されています。

日本の学者によって提唱される「五感バランスデザイン」理論によれば、視覚的な柔らかさと触覚的な粗さが黄金比(約1:0.618)を形成すると、空間の快適さがピークに達します。この原則は、カーテンとカーペットの素材の組み合わせに応用できます。

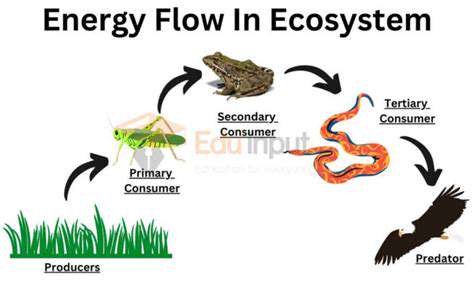

自然要素を取り入れる知恵

光と影のダイナミックな物語

日光追跡デザインを実装する:窓のそばに回転可能な鏡装置を設置して、自然光を特定のエリアに導きます。この技術は、照明効率を向上させるだけでなく、時間の経過とともに壁に進化する光と影のアートを創出します。

フィンランド建築協会の研究によると、ダイナミックな照明環境が人間のサーカディアンリズムを調整し、作業効率を40%向上させることが確認されています。自然光の色温度変化をシミュレートするために、デスクエリアにインテリジェントな調光システムを設置することが推奨されます。

エコロジカル材料の高度な応用

- バンブーファイバー防音パネル:エコフレンドリーさと音響最適化を兼ね備える

- 菌糸体複合材料:新しい生分解性の装飾要素

- リサイクルガラス カウンタートップ:ユニークな光の屈折効果

ドイツの材料研究所による最新の光触媒コーティングの開発では、自然光の下でホルムアルデヒドのような有害物質を持続可能に分解できます。この技術は、特に子供やアレルギーを持つ人々の住空間に適しています。

家具配置の認知科学

行動移動最適化アルゴリズム

ヒートマップ分析を活用:スマートセンサーを使用して家庭内のメンバーの移動パターンを追跡し、高頻度使用エリアとアイドルコーナーを特定します。このデータに基づいて家具配置を再計画することで、空間の有効利用が35%以上向上します。

ソーシャルディスタンスの黄金比

社会心理学の研究によると、45-120センチメートルが親密な会話に最適な距離です。この距離でメインの座席をアーク状に配置し、回転式の椅子デザインを補完することで、快適さを保ちながら相互作用を強化します。