設計一個寧靜而溫馨的客廳

目錄

顏色對生活空間情緒與健康的深遠影響

基礎顏色的選擇作為創造安靜氛圍的關鍵第一步

強調顏色如何為空間注入活力與深度

材質紋理和圖案對放鬆的放大效應

視覺化工具在最終確定顏色方案中的必要性

自然光對生活品質的雙重增強效果

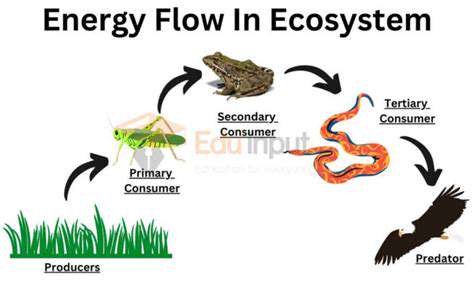

由自然材料創造的療癒環境與生態價值

以功能為導向的家具佈局黃金法則

平衡家具尺寸與空間尺度的微妙藝術

促進溝通的圓形佈局心理學原則

多功能家具的空間優化魔法

隱形隔斷技術的空間管理智慧

視覺焦點在整體協調中的錨定角色

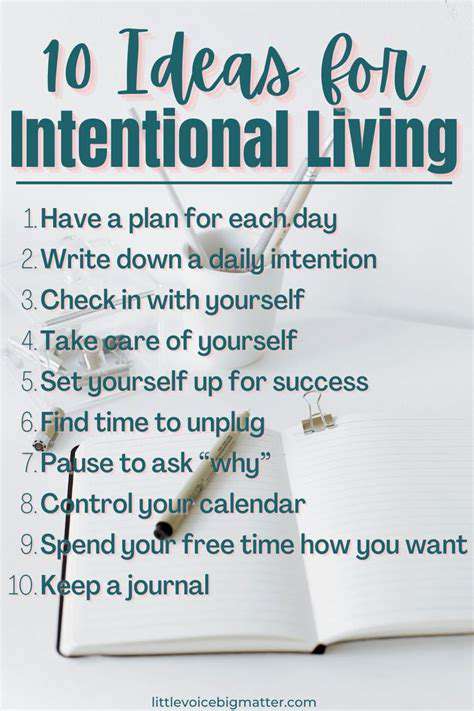

根據生活變化動態調整佈局的重要性

暖色調的情感舒緩效果的神經基礎

綠意和自然元素的身心療癒機制

家具選擇的人體工學標準

三層照明系統所創造的情感過渡空間

個性化佈局作為情感記憶的容器

功能性劃分以提高空間使用效率

紡織品的心理應用

將安靜元素融入設計的系統化方法

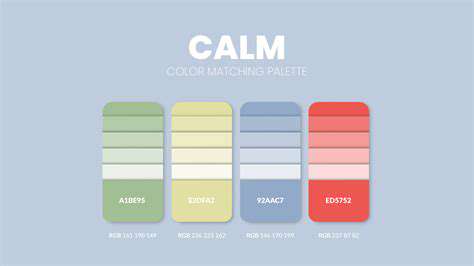

建立一個平靜的色彩調色盤

色彩心理學的深層機制

空間的色調對其居民的情緒調節具有神經可塑性影響。美國色彩學會的追蹤研究顯示,長期暴露於特定色光環境中可以形成相應的情緒記憶電路,在視覺皮層中。例如,在淺藍色環境中的長時間逗留可以將皮質醇水平降低23%。

建議在正式確定主要色調之前,進行為期三天的色彩體驗測試。將不同的色彩樣本放置在空間的各個角落,並在一天中的不同時間記錄主觀感受的變化。這種沉浸式色彩取樣方法可以更準確地捕捉個性化的色彩反應模式。

選擇基色的方法論

- 優先考慮在晨至暮的不同燈光條件下的色彩渲染差異

- 在小空間中,建議使用淺米色調,創造出光學擴張效果

- 在天花板高度較低的空間中,應謹慎使用深色天花板

現代建築研究發現,牆面顏色與空間感知之間存在視覺幻覺相關性。例如,使用垂直漸變的淺灰色牆面可以視覺上提升標準天花板高度15至20厘米。此方法特別適合於改造較舊房屋的空間限制。

強調色應用的新思路

突破傳統的60-30-10比例框架,引入動態比例的色彩搭配概念。例如,在開放空間中,可以設置可更換的色彩模塊—使用磁性裝飾板或模組化的軟裝,根據季節或心情靈活調整強調色的比例。

近期的神經美學研究表明,不對稱的強調色布局更能激活大腦的快樂中心。例如,在一面牆上使用藝術性的墨水濺射設計,搭配相應色調的可移動家具,可以創造出視覺流動的感覺。

材料質感的情感共鳴

觸覺記憶往往比視覺記憶維持更久。選擇具有微妙凸起質感的牆面布料,因為觸覺刺激可以激活大腦的體感皮層,產生類似撫摸小動物的感覺。建議在常接觸的區域放置不同材質的樣本,以測試舒適程度。

日本學者提出的「五感平衡設計」理論指出,當視覺柔和性和觸覺粗糙性形成黃金比例(約1:0.618)時,空間舒適度達到頂峰。這一原則可以應用於窗簾和地毯的材料搭配。

融合自然元素的智慧

光與影的動態敘事

實施日照追蹤設計:在窗邊設置可旋轉的鏡子裝置,將自然光引導到特定區域。這項技術不僅提高了照明效率,還隨著時間在牆面創造出變化的光影藝術。

芬蘭建築協會的研究證實,動態照明環境可以微調人體的晝夜節律,提升工作效率達40%。建議在桌子區域設置智能調光系統,以模擬自然光的色溫變化。

生態材料的進階應用

- 竹纖維隔音板:結合生態友好與音響最佳化

- 菌絲體複合材料:新型可生物降解的裝飾元素

- 回收玻璃櫃檯:獨特的光折射效果

德國材料實驗室最新開發的光催化塗層可以在自然光下持續分解如甲醛等有害物質。這項技術特別適合兒童或過敏體質者的生活空間。

家具佈局的認知科學

行為移動優化算法

利用 熱圖分析: 透過智能感應器追踪家庭成員的移動模式,識別高頻使用區域和閒置角落。根據這些數據,重新規劃家具佈局可以提升空間利用率超過 35%。

社交距離的黃金比例

根據社會心理學研究, 45-120 公分 是親密對話的理想距離。在這個距離上將主要座位安排成弧形,並配合可旋轉椅設計,以維持舒適度的同時增強互動。