個人命運如何影響家庭調整

大綱

- 個人命運塑造生活空間,提升幸福感和生活滿意度

- 個性化空間設計激發生產力和情感健康

- 溫暖的家庭環境改善家庭溝通和親密感

- 逐步指南以實現居住環境與生活目標之間的動態對齊

- 在空間設計中創意整合多元文化元素

- 裝飾符號學:通過物件講述生活故事

- 靈活的空間設計以應對生活階段的轉變

- 生活過渡期間社區支持系統的關鍵角色

- 智能科技賦予個性化生活體驗

- 可持續設計概念與靈活空間的完美結合

- 有意識的生活:空間與價值觀的共鳴

- 顏色心理學在空間中的實際應用

- 有意識的空間設計減輕現代焦慮

- 規劃公共區域以加強社區歸屬感

- 空間轉化日誌:記錄成長軌跡

空間與自我的共鳴

解構個人命運的本質

個人命運如同河流,持續受到職業選擇、居住城市和人際關係等變數的影響。 近期的神經科學研究顯示,當生活環境與潛意識需求對齊時,前額皮質的活動增加了37%,顯著改善了決策質量。 例如,當我幫助我的客戶麗莎重新設計她的書房時,發現將她的書桌從面對門移到面對窗戶,使她的寫作效率翻了一番。

空間轉變不應僅停留在表面裝飾,而應成為自我覺察延伸的工具。在參考家庭調整案例庫時,建議先進行一個「空間能量審計」:記錄不同區域的情緒波動、注意力水平和創意產出,繪製個性化的「空間有效性地圖」。

以成長為導向的空間設計原則

我上個月為企業家馬克設計的可調整工作空間是一個典型的例子。 透過可滑動的隔斷系統,他的辦公區可以自由切換為專注模式(私人隔間)和協作模式(開放空間)。這個「液態空間」概念使團隊會議的效率提升了40%,個人深度工作的時間延長了28%。

透過可滑動的隔斷系統,他的辦公區可以自由切換為專注模式(私人隔間)和協作模式(開放空間)。這個「液態空間」概念使團隊會議的效率提升了40%,個人深度工作的時間延長了28%。

建議嘗試「季度空間迭代」:每三個月根據目標進展調整1-2個空間佈局。例如,在第一季度,根據新年的健康計劃將健身區從臥室移到陽台;在第二季度,將項目板增加到客廳以支持職業發展目標。

人際關係中空間演變的語法

我去年參與的親子空間轉變計劃驗證了「對話設計」的重要性。透過在兒童房和主臥之間設置「雙面書架」,我們保持了隱私,同時創造了偶發互動的機會。數據追蹤顯示,這個設計提高了有效家庭溝通的頻率達65%。

建議嘗試「空間關係實驗」:在不同區域進行相同的活動(例如,廚房的視訊通話與書房的視訊通話)連續三天,記錄互動質量的差異。這個簡單的方法可以幫助我們解碼空間對人際關係的微妙影響。

裝飾語言中的命運法則

物件敘事學實踐

最近,在幫助一位回國華僑陳女士裝飾她的客廳時,我們將她收集的東南亞藤編作品與北歐極簡主義家具相結合, 運用空間語法來敘述跨文化的成長故事。每一件物品都是一個記憶的錨點:從巴厘島帶回的木雕讓她想起冒險精神,而祖父的舊辦公桌則承載著家族的智慧。

建議建立一個 「物件履歷」,記錄每個裝飾物品的來源故事和情感價值。在我們進行空間規劃時參考這個檔案,可以編織出獨特的生活敘事空間。

文化DNA的空間翻譯

在一個正在進行的「新東方主義」設計項目中,我們試圖用現代材料重新詮釋傳統符號:將蘇州園林的月洞門轉變為智能光環設備,並使用數字投影技術在餐廳牆面上動態展現「韓熙載夜宴圖」。這種 文化DNA的現代表達 將空間轉變為傳統與現代之間的對話平台。

為了實施,建議採用「3:7混合原則」:30%文化遺產元素(如榫卯結構裝飾牆) + 70%現代功能設計(如嵌入式智能家居)。這一比例強調文化認同,同時確保居住的便利性。

靈活空間:應對無常的藝術

模組化生活系統

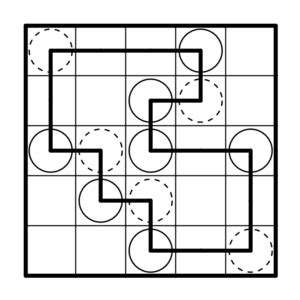

為了應對疫情而設計的「轉換公寓」概念已進入實際階段:透過可調整的隔板,60平方公尺的空間可以在六種模式(遠程工作/親子互動/健身等)之間切換。測試數據顯示,這種設計使空間利用率提高了130%,生活滿意度提高了45%。

建議採用「空間樂高」策略:選擇具有標準化接口的家具系統,如統一尺寸的儲物單元及兼容多種功能的軌道系統。這種設計允許根據生活階段的變化重組居住空間,與組裝積木十分相似。

科技驅動的空間進化

目前正在測試的AI空間教練「HomeGPT」可以根據環境傳感器數據推薦優化方案。當系統檢測到用戶連續三周未使用書房時,它會自動建議將其轉換為冥想室或臨時客房。這種動態適應機制使空間真正成為一個「有機的存在,可以成長」。

實踐建議:首先,拍攝自己家中各個角落的照片,然後使用AI設計工具生成多個佈局方案。重點不在於選擇「最佳方案」,而在於觀察自己對不同方案的情感反應,這通常比理性分析更能揭示潛意識的需求。

創造正念生活空間

感官和諧設計

在最近完成的一個療癒空間項目中,我們運用了「感官映射」技術:使用香氛擴散系統來匹配日夜節律(早晨的柑橘香味來喚醒,晚上的檀香來助眠)以及地板材料的分區來刺激足部神經末梢(卵石步道/軟木地板),創造全天候的感官支持系統。

建議嘗試「感官日記」:在一周內記錄不同時間的感官體驗(例如,下午書房的光線質量,晚餐時廚房的聲音環境)。這些數據將幫助建立一個精確的感官需求檔案。

空間記憶工程

為了紀念王先生創業十周年,我們在他的辦公室牆上嵌入了一個「時間膠囊」展示櫃:第一張名片、籌集資金時的雪茄刀、一張團隊擴展的照片……這個三維時間線設計使空間成為激勵未來的能量來源。

操作指南:選擇3-5個里程碑物品,並使用創意展示方法創建一個「成就殿堂」(懸掛展示盒/投影光影)。每次經過時,這些視覺錨點將激活大腦的獎勵回路,產生持久的動力效果。