職場組織常見錯誤及避免方法

優化工作場所效率的六大關鍵策略

模糊的溝通渠道

溝通的核心價值

正如人體需要神經系統,信息傳遞對於企業的運營至關重要。在杭州的一家科技公司的案例研究中,他們建立了一個跨部門早會系統,這在三個月內使項目交付效率提高了40%。 這種透明的溝通使得各個部門可以像精密齒輪一樣互相聯繫,避免了信息孤島。有趣的是,一項匿名員工調查顯示,82%的參與者認為清晰的溝通機制直接影響他們的工作滿意度。

打破溝通障礙的實用技巧

- 採用站立會議與視覺板的組合

- 部署智能翻譯系統以消除語言障礙

- 設置不使用手機的時段以確保深入溝通

深圳一家跨國公司曾因時區問題面臨項目延誤,但在引入異步協作工具和「24小時回應政策」後,其跨時區的溝通效率驚人地提高了75%。值得注意的是,在休息室設置的創意信息牆意外地成為部門間合作的黃金樞紐。

領導中的溝通藝術

一位著名互聯網CEO的透明辦公實踐值得效仿——每週三下午,任何員工都可以直接走進領導的辦公室討論問題。這種去階層化的溝通模式使公司的員工留任率在業界多年間保持在前5%的水平。 領導者的開放態度就像催化劑,激活了整個組織的溝通動態。

空間規劃的智慧

空間就是生產力

上海一家設計公司進行的AB測試顯示,優化靈活工作空間能夠提高32%的創造力產出。他們巧妙地使用可移動的隔板和聲學材料,在保留開放式合作的便利性之餘,確保專注工作所需的隱私。更令人驚訝的是,綠色植物牆的引入使員工的壓力水平降低了28%。

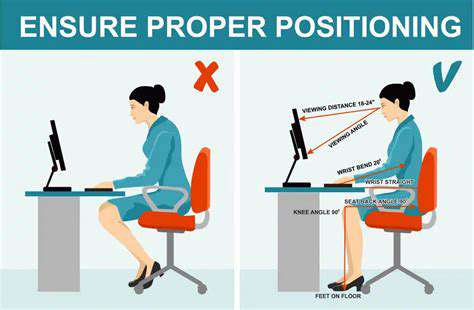

人體工學革命

一家製造巨頭全面升級為可調式辦公設備,年醫療開支節省了120萬元。他們的20-20-20護眼法則(每20分鐘看20英尺外的物體20秒)結合智能提醒系統,使員工的視覺疲勞投訴減少了65%。這些看似微小的變化就像潤滑劑一樣,提升了整體運營效率。

正確的科技賦能方法

數位轉型的陷阱

一家零售公司的教訓作為警示故事:盲目實施智能系統導致了三個月的績效下降。後來,他們採用了分階段和定制的轉型計劃,通過員工體驗小組收集了超過200個改進建議,最終實現了人與機器協作之間的最佳平衡。這個案例證明了科技應用必須遵循以人為本的原則。

建立訓練系統

杭州的一個科技園區推出的數位導師計劃已取得顯著成果。每位新員工都會配備專門的技術教練,通過情境模擬克服系統使用挑戰。這種以指導為基礎的學習方式使得軟體上線時間減少了58%,並意外促使生成多項創新功能建議。

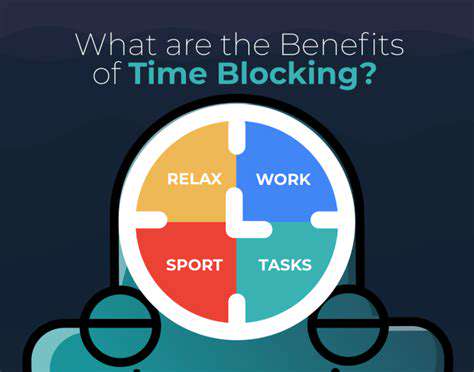

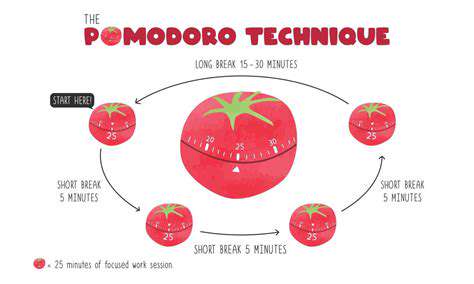

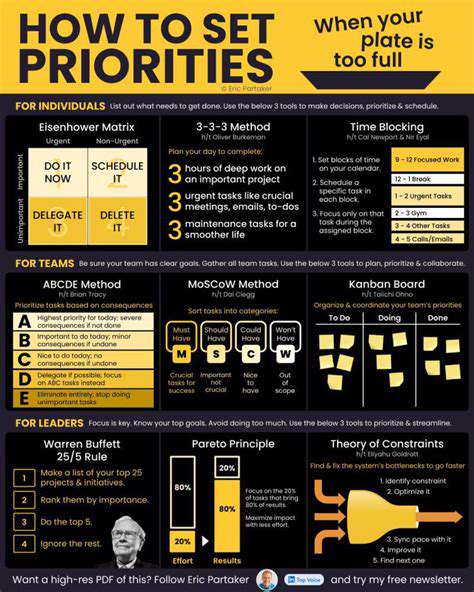

優先管理的秘密

艾森豪威爾矩陣的實用應用

北京的一個創業團隊將傳統的四象限模型升級為動態版本:每週五,公司全體員工投票決定下週的戰略重點任務。這一創新使資源利用率提高了40%,並促進了一個跨部門合作的任務拼圖機制。他們的經驗表明,優先管理不應該是一個冷冰冰的排名,而應該作為戰略實施的支持者。

靈活優先級的藝術

借鑒一家跨境電子商務公司的三色警示系統:綠色代表例行任務,黃色代表警示,紅色代表緊急事件。結合實時更新的智慧看板,這提升了對意外事件反應的速度三倍。這種動態管理方法就像一個準確的交通信號,確保順暢的工作流程。

持續優化的活力

事後檢討機制的創新

一個醫療保健集團實施的三維檢討方法包括數據維度、情感維度和創新維度。每次檢討產出三個維持 + 兩個改善 + 一個突破的行動計劃,最終實現流程優化效率提高55%。他們甚至設立了最佳失敗案例獎,以鼓勵學習者從挫折中提取智慧。

科技驅動的智能優化

在引入流程挖掘技術後,一家物流公司發現30%的批准步驟是多餘的。通過AI輔助的流程重組,他們不僅節省了800萬元的年度營運成本,還使客戶滿意度提高了15個百分點。這表明現代企業必須擁抱數據智能以持續改進。